庭に大きな石がゴロゴロ…処分したいけど、どうすればいい? まずは解体業者に相談したところ「予定が1年先まで埋まっていて無理」と言われ、 石材屋さんに処分の見積もりを取ったら「約20万円」との回答。 さすがにそれは厳しい…と考えて、なんとか自分でできないか調べた結果、たどり着いたのが「セリ矢(割矢)を使った石割り」。 今回は2m近い硬い石を、自力で地道にコツコツ割って処分するまでの記録をまとめました。

- 素人でも庭の石は割れる

- 石の割り方

- 石を割る大変さ

セリ矢とは?簡単に説明

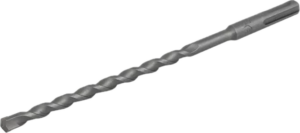

「セリ矢」とは、石に穴を開けてくさび状の金属で割るための道具です。 3つのパーツで構成されており、中央のくさびを叩いて左右に力を伝え、石を割ります。

- 両側の羽(受け)

- 中央のくさび(セリ)

用意した道具

| 道具 | 用途 | |

|---|---|---|

| セリ矢(19mm)× 4本 | 石を割るための主役道具 |  |

| ハンマードリル(SDS対応) | 石に穴をあける |  |

| ドリルビット(19mm) | セリ矢と同径の穴あけ用 |  |

| ドリルビット(14.5mm) | 下穴用 |  |

| ブロワー/手動、電動どちらでも可 | 穴の中の粉を取り除く |  |

| ハンマー(大) | セリ矢を叩く用 |  |

| 防塵マスク・ゴーグル・手袋・耳栓 | 安全対策用 |  |

セリ矢の選び方|安さより信頼性を重視した理由

Amazonやアリババを見れば、安価な中国製のセリ矢がたくさん出てきます。 中には数百円〜数千円で買えるものもありますが、今回はあえて日本の工具メーカー製のセリ矢を選びました。

理由はシンプルで、

- 石が大きく、割れなかったときのリスクが高い

- 安物の精度が不安(羽がゆるい、金属が柔らかいなどのレビューも)

- 硬い石相手に失敗したくなかった

結果的に、しっかりした造りのセリ矢を選んで大正解。 打撃に耐えてくれて、石にもきれいに力が伝わり、割る工程もスムーズでした。

安物がいの銭失いって言うしね。

作業手順

さて次は作業の順番です。素人の私でもやり易かった方法を書いていきます。

1. 石の割りたいラインを決める

- 表面を観察して、自然な割れ目やヒビがある方向を見つける。

- 割れるラインが短くなるように

2. 19mmの穴を開ける

- 深さ:セリヤの羽が奥に入るまで(最後まで入らなくても割れるが最後まで入れた方が割りやすい)

- 間隔:約20cmごとに一直線に穴を並べる

ビットの磨耗を防ぐ為、穴あけは一気に19mmで開けるのではなく、14.5mm → 19mmという順で段階的に広げる方法もひとつのてです。

3. セリ矢をセットする

- 羽を左右に入れて、中央のくさびを軽く差し込む。

- このとき、羽がしっかり穴にフィットしているか要チェック。

4. ハンマーで順番に叩く

- セリ矢のくさび部分を1本ずつではなく順に少しずつ叩くのがポイント。

- カンカンと金属音がかわってきたら、ヒビが走るサイン。

5. ピキッ!石が割れる

- 最後には「ピキ」という音とともに石に亀裂。

- 無理に叩きすぎず、ヒビの入り具合を見ながら慎重に進める。

実際に割れた石の様子

割れた石は1人でも動かせるサイズになり、運びやすくなりました。 最初は不安でしたが、コツさえ掴めば意外と気持ちよく割れていきます!

セリヤを叩くたびに音色が変わって凄く気持ちが良い!

注意点・失敗談

ハンマードリルのビットはSDSプラスかマックスで耐久力のあるもの推奨

我が家は26mmに穴を開けれるSDSプラスのこちらを使用しました↓

そろそろ充電式が欲しいんだけども、高くて手が出ない。と思っていましたが買っちゃいました。

道具はホームセンターでもレンタルもできるよ!

セリ矢はまっすぐ入れて、斜めにならないよう注意

セリ矢は割りたいイメージをして、そこにまっすぐ打ち込む。

大変だったこと

今回の石割りで特に苦労したのは、石の重さと硬さです。

軟石も混ざっていましたが、普通の硬い石は質量も硬度も全く違い、穴開けに非常に時間がかかりました。

特に大変だったのは、ハンマードリルとビットへの負荷が大きく、作業中に熱を持ってしまうことが頻繁にあった点です。そのため、扇風機でビットを冷却しながら、こまめに休憩を挟みつつ慎重に作業を進めました。

途中からは40Vの充電式ハンマードリルも導入したので併用しながら作業をしました。

また、穴あけは一気に19mmで開けるのではなく、14.5mm → 19mmという順で段階的に広げる方法を採用しました。これによりビットの摩耗を防ぎ、結果的に効率よく穴を開けることができました。

セリ矢を使った石割りは、素人でも可能

セリ矢を使った石割りは、

- 専門知識がなくてもDIY可能!

- 工具と体力さえあればできる!!

- 何より「自分で割った感」が気持ちいい!

大きな庭石に悩んでいる方は、ぜひセリ矢DIYに挑戦してみてください!